- Am 16.11.2025 wurde der Gottesdienst zum Volkstrauertag aus der Petruskirche übertragen. Hier können Sie ihn noch einmal in aller Ruhe anschauen. Der Kunstgottesdienst wurde ermöglicht durch die Förderung vom Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V. und dem Landeskirchlichen Kunstreferat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Siehe auch: Texte des Fernsehgottesdienstes am Volkstrauertag | Evangelisch im BR

- 23.11.2025 - Vis-à-vis Gottesdienst - alle Bilder stammen von Ulrich Weyher

- Am 18.10 war ein Team von Lebensformen dem Magazin des Evangelischen Fernsehens zu Gast in Neu-Ulm.

Ab der Minute 7.30 geht es um den ökumenischen Gottesdienst für Menschen mit und ohne Demenz aus der Petruskirche. - 12.10.2025 - Gottesdienst mit Blech*tissimo

- 05.10.2025 - Erntedank in der Petruskirche

- 06.09.2025 - Historischer Gemeindeausflug nach Memmingen: Was wir in MM über den „Bauernkrieg“ lernten

Historischer Gemeindeausflug nach Memmingen: Was wir in MM über den „Bauernkrieg“ lernten

29 Geschichtsinteressierte aus unserer Neu-Ulmer Pfarrei und vom Espresso-Seminar konnte Pfarrer Jean-Pierre Barraud Anfang September am Bahnhof Neu-Ulm zu unserem Ausflug nach Memmingen begrüßen.

Warum nach Memmingen?

Dort hatten sich vor genau 500 Jahren die gewählten Vertreter von drei oberschwäbischen Bauernhaufen getroffen. Sie protestierten gegen die immer unerträglicher werdenden Lebens- und Arbeitsbedingungen, die ihnen als Leibeigene von ihren weltlichen oder geistlichen Herren aufgedrückt wurden.

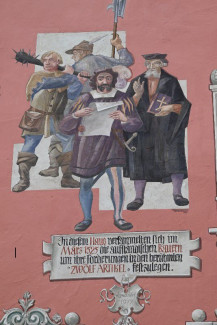

Aus den gesammelten Beschwerden der Bevölkerung von über 300 Dörfern zwischen Bodensee, Donau und Allgäu entwickelten diese 50 Bauern-Abgeordneten hier in der Reichsstadt Memmingen wegweisende Freiheitsforderungen – zusammengefasst in den „Zwölf Artikeln der Bauern“.

Mitte März 1525 wurden sie erstmals in Augsburg gedruckt, und kurz danach in 14 weiteren Städten des Reichs, sodass bald an die 25.000 Exemplare in Umlauf waren. Der Ruf des Gemeinen Mannes nach Freiheit verbreitete sich nun wie ein Lauffeuer in Süd- und Mitteldeutschland: Überall entstanden Bauernhaufen, die von ihren Herren die Freiheit und Gerechtigkeit verlangten.

Europaweit stellen „Die Zwölf Artikel“ von 1525 aus Memmingen die erste Niederschrift von Freiheits- oder Menschenrechten dar, die von unten aus der Bevölkerung heraus erarbeitet worden sind – über 260 Jahre vor der französischen Revolution, die erst im Jahr 1789 zur Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte führte.

Damit heuer eine breite Öffentlichkeit das 500-jährige Jubiläum der „Zwölf Artikel“ vor Ort in Memmingen würdigen kann, gibt es bis 19. Oktober die Bayerische Landesausstellung „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“ im dortigen Dietrich-Bonhoeffer-Haus zu sehen. Einfach sehenswert!

Unsere Gruppe erhielt eine engagiert-lebendige Führung durch diese eindrückliche Ausstellung, vorher aber schon durch die Memminger St. Martin-Kirche:

Der Reformtheologe Schappeler: Hier erfuhren wir von der Dekanin Claudia Schieder, dass damals Christoph Schappeler, Theologe aus der Schweiz und Freund Zwinglis, in diesem Memminger Gotteshaus 13 Jahre als Pfarrer und Prediger tätig war. Mit seinen reformatorischen Gottesdiensten und Taufen in deutscher Sprache sowie dem Abendmahl in beiderlei Gestalt mit Brot und Wein, vor allem aber mit seiner harschen Kritik an den sozialen und wirtschaftlichen Missständen erzielte er großen Zuspruch aus der Bevölkerung der Stadt und der Umgebung. Schappeler bereitete den Boden für die Reformation in Memmingen. Er war es aber auch, der 1523 die „Zweite Zürcher Disputation“ leitete, bei der es um die Reformation in Zürich ging.

Unter seinem sozialkritischen Einfluss ließ es der Rat Memmingens zu, dass sich 1525 in ihren Mauern die Freiheit suchenden Bauernvertreter versammeln konnten. Schappeler beriet wahrscheinlich die Bauern auch beim Verfassen ihrer „Zwölf Artikel“. Dies nimmt man an, weil sich auf dem Original handschriftliche theologische Randnotizen befinden, welche Bibelstelle zum jeweiligen Artikel passt. Somit konnten die Bauern ihre Forderungen biblisch begründen.

Martin Luthers Rolle:

Dass die leibeigenen Bauern landauf, landab überhaupt auf die Idee gekommen waren, ihre Freiheit von den Herren einzufordern, ist auf niemand anderen zurückzuführen als auf Martin Luther: Zunächst geißelte er 1517 in seinen 95 Wittenberger Thesen unter anderem den Betrug an den Gläubigen durch den Ablasshandel der katholischen Kirche. Dann kritisierte er die Prunk- und Verschwendungssucht von Fürstbischöfen, Äbten und anderen Kirchenoberen sowie den ganz und gar unchristlichen, verlotterten Lebenswandel damaliger Päpste. Sie bezeichnete er als Verkörperung des „Anti-Christ“. 1520 veröffentlichte Luther seine Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. Sie wurde die Initialzündung für das Erwachen der Bauernschaft.

Schlau bezeichneten die oberschwäbischen Bauern das Bündnis ihrer drei Haufen als „Christliche Vereinigung“. Dieser Namen unterstreicht zurecht, dass ihre Forderungen ein christliches Fundament haben. Für Theologe Schappeler und die Bauern beruhen ihre „Zwölf Artikel“ auf göttlichem Recht, und dieses steht für sie selbstverständlich über dem weltlichen Recht der Obrigkeiten.

Inhalt der „Zwölf Artikel“:

Also fordern die Bauern selbstbewusst das Recht einer jeden Gemeinde auf freie Wahl und Absetzung des Pfarrers, falls er das Evangelium nicht klar verkündet oder sich selbst nicht entsprechend verhält. Die Abschaffung der Leibeigenschaft begründen sie mit Christi Tod am Kreuz: Sein Blut wurde vergossen zur Erlösung aller Menschen. „Damit ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und frei sein wollen.“ Konsequent verlangen sie auch das Recht auf freie Heirat ohne Beschränkungen und die Abschaffung der Todfall-Zwangsabgabe: Beim Tod eines/r Leibeigenen mussten die Hinterbliebenen ein Drittel bis die Hälfte des Vermögens, mindestens aber das beste Stück Vieh und beste Kleidungsstück an den Herrn abgeben. Kleinstbauern ruinierte das; Folge: Hofverlust und Bettler-Dasein. Das widerspricht aber der Pflicht des Herrn zu Schutz und Schirm gegenüber seinen Untertanen. Weiter fordern sie, die Fronarbeit auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, erdrückende Abgaben wie den „Kleinzehnt“ (die Vieh-Abgabe) zu streichen sowie die Wälder wie früher frei nutzen zu können für Brenn- und Bauholz, Jagd und Fischerei. Sie verlangen gerechte Steuern und akzeptieren Strafen nach verbindlichem Recht. Einverstanden sind sie auch mit dem Großzehnt, der für Geistliche, Arme und Landesverteidigung verwendet werden soll. Dagegen sollen unrechtmäßig angeeignete Wiesen und Äcker der Gemeinde wieder an die Bauern zurückgegeben werden.

Diese nachvollziehbaren Freiheitsrechte wollten die Bauernvertreter auf friedlichem Weg durch Verhandlungen erreichen.

Reaktion der Obrigkeit: Sie linkt die Bauern:

Ein erstes Mal getäuscht sahen sich die Bauern durch den Schwäbischen Bund, mit dem sie verhandelten. Der war als Bündnis von Reichsstädten, von adligen und geistlichen Territorialfürsten und Landesherrn der natürliche Gesprächspartner des Memminger Bauernparlaments. Seinen Sitz hatte der Schwäbische Bund in Ulm. Damit war Ulrich Neithart als damaliger Ulmer Bürgermeister der Verhandlungspartner von Huldrich Schmid, dem Sprecher und Hauptmann des Baltringer Haufens. Als im Schwäbischen Bund diskutiert wurde, ob man mit den Bauern verhandeln oder ihnen mit Gewalt begegnen sollte, konnte Bürgermeister Neithart mit einer gemäßigten Mehrheit im Schwäbischen Bund zunächst die Verhandlungslösung durchsetzen. Also schlug er Huldrich Schmid das Zusammentragen der Beschwerden und Anliegen der Bevölkerung vor. Das klang für die Bauern zunächst vielversprechend. Die Umsetzung dieser Beschwerden-Sammelaktion in Oberschwaben, im Allgäu und Bodenseebereich dauerte aber zwei Wintermonate lang.

In dieser Zeit gewannen die Hardliner im Schwäbischen Bund – darunter leider viele geistliche Herren – die Oberhand und setzen die Gewaltlösung gegen die Bauern durch. Und so mussten die Bauern kurz nach der Veröffentlichung ihrer „Zwölf Artikel“ feststellen, dass sie der Schwäbische Bund hingehalten hatte, um Zeit zu gewinnen für die Aufstellung eines Söldnerheeres unter der Führung von Georg Truchsess von Waldburg, der später als „Bauernjörg“ blutige Berühmtheit erreichte.

Als die Bauern merkten, dass die im Schwäbischen Bund vertretenen weltlichen und geistlichen Obrigkeiten überhaupt nicht mehr über ihre „Zwölf Artikel“ verhandeln wollten, sondern dabei waren, Truppen gegen sie zusammenzuziehen, und als dann auch noch ein Bauernvertreter auf dem Heimweg von Memmingen hinterrücks ermordet wurde, griffen empörte Baltringer in ihrer Wut am 26. März die in der Nähe gelegenen Schlösser von Schemmerberg und Laupheim an.

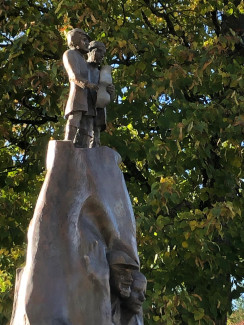

Daraufhin warf der Schwäbische Bund scheinheilig den Bauern Wortbruch vor und befahl dem Georg Truchsess von Waldburg, mit seinen Söldnern gegen die Baltringer Bauern vorzurücken. Die bekamen noch Verstärkung von Aufständischen aus der Leipheimer und Günzburger Umgebung. Und so kam es wenige Tage später, am 4.4.1525, zur „Schlacht bei Leipheim“, dem ersten Abschlachten von Aufständischen im sogenannten Bauernkrieg. Ein schlichtes Denkmal am Waldrand neben der B10 zwischen Unterfahlheim und Leipheim erinnert an diese erste „Schlacht des Bauernkriegs“.

Reaktion Luthers: zwiespältig und verheerend:

Im Mai 1525 las Luther die „Zwölf Artikel“. Er reagierte differenziert: In seiner Schrift „Ermahnung zum Frieden“ tadelte er zunächst die Grundherren für ihre Weigerung, aufs Evangelium zu hören und droht ihnen: „Das Schwert schwebt über eurem Hals; noch meint ihr, ihr säßet fest in eurem Sattel, man werde euch nicht ausheben können …“

Weiter zeigte Luther Verständnis für die ersten beiden Artikel der Bauern: „Eine Gemeinde könne durchaus ihren eigenen Priester einstellen, der das wahre Evangelium predige; aber sie müsse ihn bezahlen. Auch der Zehnte müsse bezahlt werden, weil er den Obrigkeiten gehöre.“

Dann aber kritisiert Luther die Forderung nach Abschaffung der Leibeigenschaft: In diesem Artikel werde „die christliche Freiheit ganz fleischlich gemacht“. Diese Forderung sei „gegen das Evangelium und räuberisch. Im Alten Testament habe es Sklaven gegeben …, und die Leibeigenschaft abzuschaffen bedeute, einem Herrn seinen Besitz zu rauben.“

Bereits hier zeigt sich, dass Luther auf der Seite der Obrigkeit stand, auf die er selber angewiesen war. Die Bauern hatten auf die Rückendeckung Luthers gesetzt und sich offenbar in ihm getäuscht.

Endgültig klar wurde dies, als Luther unter dem Eindruck des tödlichen „Weinsberger Spießrutenlaufs“ des Grafen Helfenstein und zehn weiterer Adeliger an „Blut-Ostern“ sein berüchtigtes Pamphlet „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“ am 6. Mai 1525 veröffentlichte. In ihm rief er dazu auf, die Aufständischen erbarmungslos zu töten.

Zu Luthers Ehrenrettung muss man erwähnen, dass er sehr wahrscheinlich nicht wusste, dass der Graf Helfenstein, ein Bauern-Hasser, unmittelbar vor seiner Ermordung die Nachhut des an seiner Burg vorbeiziehenden Neckartal-Odenwälder Haufens hinterrücks angreifen und abschlachten ließ. Erst daraufhin drehte der Haupttross des Bauernhaufens um und griff Burg und Stadt Weinsberg an, wobei der Graf und weitere Adlige „durch die Spieße gejagt“ wurden. Diese „Bluttat von Weinsberg“ war also vom Opfer selbst provoziert worden, was aber von der Obrigkeit bewusst verschwiegen wurde. Somit konnte sie das Bild von brutal mordenden Bauern überall im Lande verbreiten. Dieses Narrativ diente als willkommene Begründung für das Verfolgen und Niedermetzeln der Aufständischen überall im Reich.

Luthers Mordaufruf nach dieser „Weinsberger Bluttat“ bestärkte das scheinbar gerechtfertigte Rache-Bedürfnis der Obrigkeit. Ein halbes Jahr lang wurde nun Luthers Tötungsaufruf von den Söldnern im Auftrag der Obrigkeiten in die Tat umgesetzt – in furchtbaren Gemetzeln, in Blutorgien der Söldnerheere gegen die Bauernhaufen und in ruinösen Strafen gegen die einfache Bevölkerung in Südwest- und Mitteldeutschland bis in den Harz hinein, aber auch im Elsass.

Missverständlich wird dieses Abschlachten als Bauernkrieg bezeichnet; es war aber nicht ein Krieg der Bauern, sondern ein Krieg der Landesherren und Obrigkeiten gegen die Bauern und gegen die aufständische Bevölkerung. Das Niedermetzeln brachte vorsichtig geschätzt ca. 70.000 Tote.

Der anerkannte Bauernkrieg-Historiker Peter Blickle merkt zur „Weinsberger Bluttat“ an: „Es war die einzige von einem Bauernheer verübte Gruppentötung. Von Gräueltaten gegenüber Personen durch Bauernhaufen kann nicht die Rede sein. … Weinsberg überschattet dramatisch das Bild vom Bauernkrieg, weil Luther danach in seinem Pamphlet „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“ zum Mord an den Bauern aufruft.“

Halten wir fest:

Die Bauern und ihre vielfach besonnenen Hauptmänner – wie z.B. Huldrich Schmid vom Baltringer Haufen – wollten in friedlichen Verhandlungen mit den Vertretern der Obrigkeit erreichen, dass die Freiheitsforderungen aus ihren „Zwölf Artikeln“ verwirklicht werden.

Die weltlichen und geistlichen Herren aber empfanden die Freiheitsforderungen der Bauern als unerhörte Anmaßung. Deshalb täuschten sie die Bauernvertreter über ihre eigentliche Absicht, die aufständischen Bauern durch Söldnerheere niederschlagen zu lassen. Dies geschah dann überall im Reich in grauenvollen Gemetzeln – meist unter der militärischen Führung des Georg Truchsess von Waldburg im Auftrag des „Schwäbischen Bundes“. Aber auch andere Adlige wüteten sadistisch: So z.B. Markgraf Kasimir von Brandenburg-Kulmbach, der im Juni 1525 im fränkischen Kitzingen 60 Bürgern die Augen ausstechen ließ, als Strafe dafür, dass sie ihn nicht mehr sehen wollten.

Die Gewalt ging von der Obrigkeit aus, nicht von den Bauern.

Hier zeigte sich, wie lebensgefährlich es war, Freiheits- / Menschenrechte gegen den Willen einer mächtigen Obrigkeit durchsetzen zu wollen.

Dass die Menschen- und Freiheitsrechte erstmals von unten aus dem Volk heraus durch ein gewähltes Bauernparlament mit eigener Bundesordnung (Verfassung) in Memmingen erarbeitet und 1525 in den „Zwölf Artikeln der Bauern“ niedergeschrieben worden waren, stellt die Anfänge unserer deutschen Demokratie dar. Kurz: Unsere Demokratie wurzelt im Boden Oberschwabens.

Genau deshalb würdigten bereits zwei Bundespräsidenten mit ihrem Besuch in Memmingen die Bedeutung dieses historischen Ereignisses für unsere Demokratie: Johannes Rau im Jahr 2000 und Frank-Walter Steinmeier im März 2025 zum 500. Jubiläum.

Berthold Dworzak

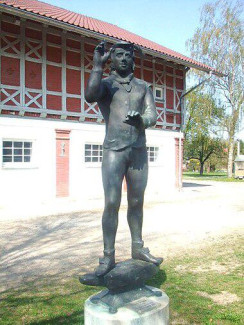

Huldrich Schmid, besonnener Sprecher und Hauptmann des Baltringer Haufens, sowie Verhandlungspartner des Schwäbischen Bundes, mit seinem Feldschreiber Sebastian Lotzer, dem späteren Verfasser der „Zwölf Bauernartikel“ – Ausschnitte aus der Erinnerungsstele des Bildhauers Gerold Jäggle, die am 15. März 1525 genau 500 Jahre nach der Verabschiedung der „Zwölf Artikel“ in Baltringen eingeweiht wurde.

Weiterführende Literatur / Quellen:

Lyndal Roper: „Für die Freiheit – Der Bauernkrieg 1525“, S. Fischer, 2024

Christian Pantle: „Der Bauernkrieg – Deutschlands großer Volksaufstand“, Ullstein, 2024

Heide Ruszat-Ewig: „Was geschah im März 1525 in der Kramerzunftstube in Memmingen?“, Memminger Geschichtsblätter, Sonderheft 2022

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Memmingen-St. Martin: „500 Jahre Taufe in St. Martin“

Elmar Kuhn (Herausgeber): „Der Bauernkrieg in Oberschwaben“, Bibliotheca-Academica-Verlag, Tübingen, 2000; darin:

- Peter Kissling: „Huldrich Schmid“

- Kurt Diemer: „Der Baltringer Haufen“; darin: Chronik des Johannes Kessler aus St. Gallen

mit Schilderung des Zusammentreffens von Ulrich Neithart, Bgm. von Ulm als Vertreter

des Schwäbischen Bundes mit Huldrich Schmid, dem Sprecher des Baltringer Haufens

Baltringer Haufen – Freunde der Heimatgeschichte e.V.: „Baltringen und die Zwölf Artikel“

Franz Liesch: „Der Baltringer Haufen – Entstehung, Entwicklung und Organisation der

bäuerlichen Bewegung“, aus: Geschichte lernen, Heft 55, 1997